Accueil : Collections : Recherche avancée dans le catalogue : Notice

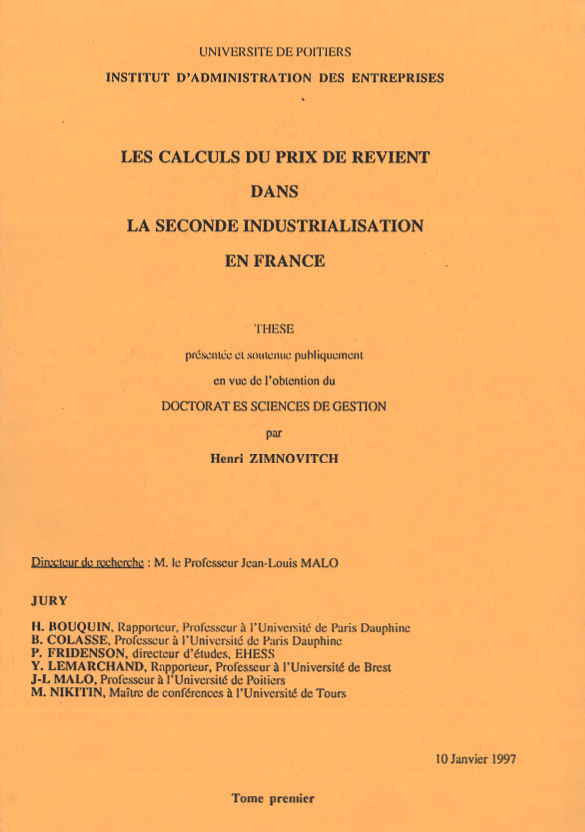

Les calculs du prix de revient dans la seconde industrialisation en France

Auteur(s) : Zimnovitch, Henri ; Malo, Jean-Louis

-

Notice du document

- Titre / Title

- Les calculs du prix de revient dans la seconde industrialisation en France

- Auteur(s) / Author(s)

- Zimnovitch Henri, auteur principal ; Malo Jean-Louis, sous la dir.

- Type de document

- Thèse de doctorat en sciences de gestion

- Publication

- Université de Poitiers-IAE, 1997

- Description technique / Physical description

- 485 p.

-

-

Description

- Résumé / Abstract

Si le calcul du prix de revient est une opération qui remonte à la nuit des temps, Marc Nikitin a montré, dans une thèse récente, que son calcul, selon les règles de la comptabilité en partie double, s?est imposé en France lors de la Première Révolution industrielle. Pour la seconde industrialisation, notre thèse est que les calculs du prix de revient se développèrent selon quatre étapes. La première période, de 1880 à 1930, prolonge celle de la naissance de la comptabilité industrielle, avec un prix de revient comptable qui prétend au monopole de la vérité, sous l?influence d?une profession comptable en voie de constitution. Le deuxième temps, de 1930 à 1950, est marqué par une réflexion sur une imputation plus serrée des frais généraux dans le prix de revient. Il correspond également au souci de lui voir jouer un rôle dans la régulation de l?économie via la fixation du prix de vente par une instance extérieure à la firme. Une novation qui fut portée par ce qu?on peut appeler des « technocrates » qui recherchaient, dans une idéologie « planiste », voire corporatiste, une réponse à la crise du libéralisme des années 30. À partir de 1950, les calculs du prix de revient entrent dans l?ère du management après les missions de productivité qui furent dépêchées aux Etats-Unis. À partir de là, les coûts standard se diffuseront en France, quarante ans après leur diffusion outre-Atlantique. Sans occulter les dimensions économiques ou culturelles qui peuvent justifier ce décalage, notre thèse insiste sur l?influence du corporatisme comptable et sur le succès de l?idéologie corporatiste pour expliquer la quarantaine dont fut l?objet la méthode des coûts pré-établis dans notre pays. Toujours dans les années 50, ce sera au tour du direct costing de se diffuser en rance, cette méthode sera l?opportunité de dépasser le calcul du prix de revient selon la partie double et de rendre le raisonnement plus perméable aux idées issues de la théorie économique, notamment aux conceptions marginalistes.

En lien avec ce travail, voir dans les Cahiers d'histoire de l'aluminium : Henri Zimnovitch, "L'influence des pouvoirs publics sur le calcul du prix de revient chez Pechiney entre 1936 et 1945. L'intelligence et la coquetterie", n° 21, 1997, p. 11-30.